Quali iniziative l'Alma Mater e il suo gruppo di ricerca hanno promosso per il centenario dantesco?

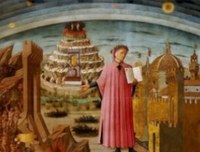

Il 2021 è stato davvero ricco di iniziative dedicate a Dante. Oltre a convegni, giornate di studi e seminari di ricerca, tesi di laurea e corsi dedicati che abbiamo promosso all’interno del Dipartimento in cui lavoro, il FICLIT (ma anche in collaborazione con altre università italiane e straniere), abbiamo realizzato iniziative e stiamo ancora realizzando iniziative di eccellenza dedicate ai 700 anni dalla morte a Ravenna del grande poeta. Dante, come anche la ricerca sui libri che hanno costituito l’Europa ha dimostrato (“I libri che hanno fatto l’Europa”, Roma, Accademia dei Lincei, 2019) è l’unico autore italiano incluso nella lista dei quattro autori più letti e diffusi nel mondo, dal nord Europa all’Argentina, dall’Australia alla Cina, un poeta italiano e un uomo intimamente legato a quel Medio Evo così ancora presente nella nostra Bologna. Come diceva Umberto Eco, se il Partenone o il Colosseo li restauriamo e li ammiriamo, nelle opere del Medioevo, nel duomo di Milano o nella chiesetta dei Mille si va ancora ad ascoltar la messa, o si elegge il nuovo sindaco nel palazzo comunale del XII secolo. Nel Medioevo cioè (a dispetto del termine) ci abitiamo ancora, il Medioevo è nel nostro DNA di moderni, è il nostro passato prossimo. Ecco perché la Filologia romanza che insegno - che studia le letterature e le lingue nate dal latino ossia le lingue delle nazioni della nuova Europa - serve a comprendere il presente, il nostro stesso modo di vivere e quella lingua dell’arte letteraria che Dante ha così tanto contribuito a formare.

Tra le iniziative promosse il Festival "Amor gentile: Dante, Bologna e il parlar d'amore" ha riscosso un grande successo. Ci racconta come si è svolto e come si parlava dell’amore all'epoca?

Per il festival, abbiamo realizzato due iniziative importanti rivolte anche alla città di Bologna e ai cittadini: una serata nella corte dell’Archiginnasio in giugno in cui per la prima volta sono state eseguite con la musica le poesie (provenzali, francesi e italiane antiche) citate da Dante nel De vulgari Eloquentia. I testi e le musiche trasmesse dai manoscritti antichi sono state arrangiate modernamente ed eseguite da musici professionisti, alla presenza di Francesco Guccini a cui gli allievi dell’Alma Mater hanno poi posto delle domande sul ruolo di quei testi letterari per la scrittura sua e dei cantautori moderni.

Dopo aver ascoltato in una magnifica cornice, fra abiti medievali, strumenti e una ricca platea, le opere antiche e anche una magnifica canzone di Dante: “Amor che nella mente mi ragiona”, oltre ai trovatori e a un testo attribuito a Federico II di Svevia, i musicisti moderni hanno eseguito canzoni di De André, Capossela, Battiato e dello stesso Guccini per mostrare quanto alcune forme dell’amore cantato siano ancora dentro il nostro modo di sentire. Del resto si dice ancora “far la corte” a una donna, anche se le corti non ci sono più e al tempo dei trovatori, i primi poeti dell’Europa moderna, di Federico II, di Guinizelli e di Dante si inventò una ‘cosa’ importante, del tutto estranea al mondo classico: si avviò cioè quella consapevolezza della dignità umana come proprietà interiore (‘amare quel che non si possiede’) e si stabiliva un grande paradigma del valore della persona (la gentilezza d’animo, una nobiltà non offerta né da stirpe né da denari) compiuto poi definitivamente da Dante che, non a caso, nel grande viaggio di conoscenza e poesia della Commedia chiama il nostro Guinizelli “padre” suo (e nostro).

Dante aveva un legame stretto con la nostra città. Come siete riusciti a valorizzare questa relazione?

Dante aveva un legame stretto con la nostra città. Come siete riusciti a valorizzare questa relazione?

Su questo aspetto abbiamo promosso le “Passeggiate dantesche”. Bologna, topograficamente, offre proprio un percorso nella città per i luoghi e personaggi citati nella Commedia, un percorso a “misura di piede”, che permette di passeggiare attraverso il tempo con uno dei più bei libri che siano mai stati scritti: la Divina Commedia. L’interesse è stato grande, abbiamo avuto riscontri sulla stampa nazionale e una grande partecipazione di pubblico, tra cui molti giovani. Con l’attore Matteo Belli che, da par suo, ha magnificamente eseguito i versi dell’Alighieri, abbiamo anche realizzato un incontro al CUBO: Dante Live/Dante Live, l’ecologia delle relazioni che ha avuto davvero moltissime visualizzazioni.

Restando sul tema del rapporto con Bologna, si tratta di un legame tanto profondo quanto controverso. Se da un lato il sommo poeta celebra come suo maestro lo stilnovista felsineo Guido Guinizelli, dall'altro l'Alighieri colloca alcuni bolognesi all'Inferno, qual era il suo giudizio sulla città?

Il legame fra Dante e Bologna è fortissimo e molteplice. Alcuni Alighieri, ossia parenti di Dante si trovavano a Bologna per ragioni commerciali sin dalla seconda metà del XIII secolo e il ‘professore’ di Dante, Brunetto Latini (e poi i suoi figli), avevano preso in affitto una bottega da speziale presso le torri dei Riccadonna (grosso modo l’attuale Piazza della Mercanzia): ne abbiamo ancora il riscontro, conservato fra i documenti trascritti nei libri Memoriali al nostro Archivio di Stato, dove si trova anche una delle prime attestazioni dei versi dell’Inferno. Ad ogni modo il più antico testo di Dante, il sonetto No me poria zamar far amenda (trascritto da un notaio nel 1287) è stato composto proprio a e per Bologna e parla della sua più nobile torre, quella Garisenda che poi Dante metterà a suggello del celebre canto dei giganti: “Qual pare a riguardar la Carisenda ...”. Il legame con Bologna continua col De vulgari eloquentia e coi quadri foschi delle cappe di piombo degli ipocriti, ma anche con la luce di san Domenico, posto nel cielo del Sole del Paradiso. Queste ‘tappe’ sono naturalmente state inserite nell’itinerario delle Passeggiate dantesche sopra descritte e nella pubblicazione corrispondente, ove si può trovare anche la bibliografia essenziale. Bologna, insomma, è presente, sino agli ultimi giorni della vita di Dante: lo spunto per le Egloghe gli è infatti rivolto da Giovanni del Virgilio che lo invita a scrivere in latino: Giovanni è proprio uno dei primi professori dell’Alma Mater anzi il primo ad essere – con una intuizione davvero importante– ‘stipendiato’ dal Comune per insegnare i classici latini, le Metamorfosi di Ovidio e l’amato Virgilio (da cui il nome). Ciò ci deve far riflettere: il potere politico del Comune aveva capito quanto, per l’armonia della vita civile, per il benessere e la crescita sul piano umano fosse essenziale lo studio, la letteratura.

Infine: Bologna fu la città in cui importanti commenti all’opera di Dante vennero precocemente realizzati ed ebbero successo: Iacomo della Lana, Graziolo Bambaglioli e soprattutto il grande Benvenuto da Imola professore anche lui all’Alma Mater. Inoltre l’Università di Bologna fu la prima ove si leggeva ‘diebus festivis’ la Commedia; abbiamo mostrato il documento che lo prova, oltre a moltissimi altri reperti, libri e manoscritti nella mostra realizzata proprio per questo centenario, che ha visto la collaborazione di molti dipartimenti ed è stata allestita nella Biblioteca Universitaria: «Dall’Alma Mater al mondo. Dante all’Università di Bologna».

Dante studente "fuorisede" all'Università di Bologna, cosa se ne sa finora?

L’Alma Mater era il luogo ove alla fine del Duecento si insegnava meglio di ogni altra sede la grammatica e la retorica (Firenze non aveva neppure uno Studium); Bologna contribuiva a formare non solo uomini colti ma forniva gli strumenti dell’oratoria civile e giudiziaria, la lingua cioè della politica, l’arte del parlare civile e comunale; è dunque più che probabile che Dante abbia sostato in città, a più riprese. E Bologna era una città ‘inclusiva’, abitata da gente che parlava lingue diverse: sappiamo ad esempio di cantori che sotto all’attuale Palazzo re Enzo eseguivano canzoni di gesta, ma anche che i romanzi francesi, ad esempio, il Lancelot - quello per intenderci col bacio di Ginevra e Lancillotto, archetipo di celebri lettori-amanti, come Paolo e Francesca – venivano copiati, letti e diffusi; era una città frequentata da poeti, notai, studiosi, italiani e moltissimi stranieri. Un caleidoscopio, una società plurale, un'Europa cioè ante litteram. Ecco, è questa la Bologna che, già a fine Duecento, scopre lo 'studente fuori sede' Dante Alighieri. Una Bologna che poi, con l’alternanza dei governi, offrirà nel corso della sua esistenza - a lui già priore ossia giunto alle più alte cariche del Comune fiorentino e poi bandito ed esule - alterni approdi o prudentissime distanze. Dante però conosce intimamente Bologna, i suoi abitanti (Venèdico dei Caccianemici, ad esempio, punito tra i ruffiani) e persino la sua parlata se ne disegna con cura le varianti: nel 'De vulgari eloquentia', il trattato sulla letteratura nuova, quella scritta non nel latino della Chiesa e del diritto, ma nelle nuove lingue romanze, dimostra di conoscere così bene Bologna da indicare nel bolognese di Strada Maggiore (distinto da quello periferico di Borgo San Felice) il migliore volgare parlato in Italia.

A 700 anni di distanza perché Dante è ancora attuale e ricordarlo non è stato solo un semplice anniversario?

A 700 anni di distanza perché Dante è ancora attuale e ricordarlo non è stato solo un semplice anniversario?

I centenari, come diceva Eugenio Garin, servono a rilanciare, a ‘fare’ insomma, a costruire e progettare quello che ancora non c’è. Dante è il poeta che nella sua opera rilegge il passato suo (ossia le poesie dei primi passi dell’italiano: la Scuola di Federico II di Svevia, lo Stile nuovo, Guinizelli e Cavalcanti) ma è anche il poeta con cui chiunque ha voluto scrivere poesia si è dovuto misurare - da Petrarca a Leopardi, da Pasolini (prossimo centenario di quest’anno) a Pound o a Celan. Come ho già sottolineato prima, la Commedia di Dante, un poeta del Medioevo nostro passato prossimo, è uno dei libri che hanno fatto l’Europa ed è ancora fra le mani e negli occhi non solo degli italiani, ma di cinesi, americani, europei, è il libro più diffuso dopo la Bibbia. Perché forse ciò che scriveva, nella magnifica forma della letteratura, può ancora parlare e dare senso a noi, ai nostri figli e al nostro tempo e a quello futuro.